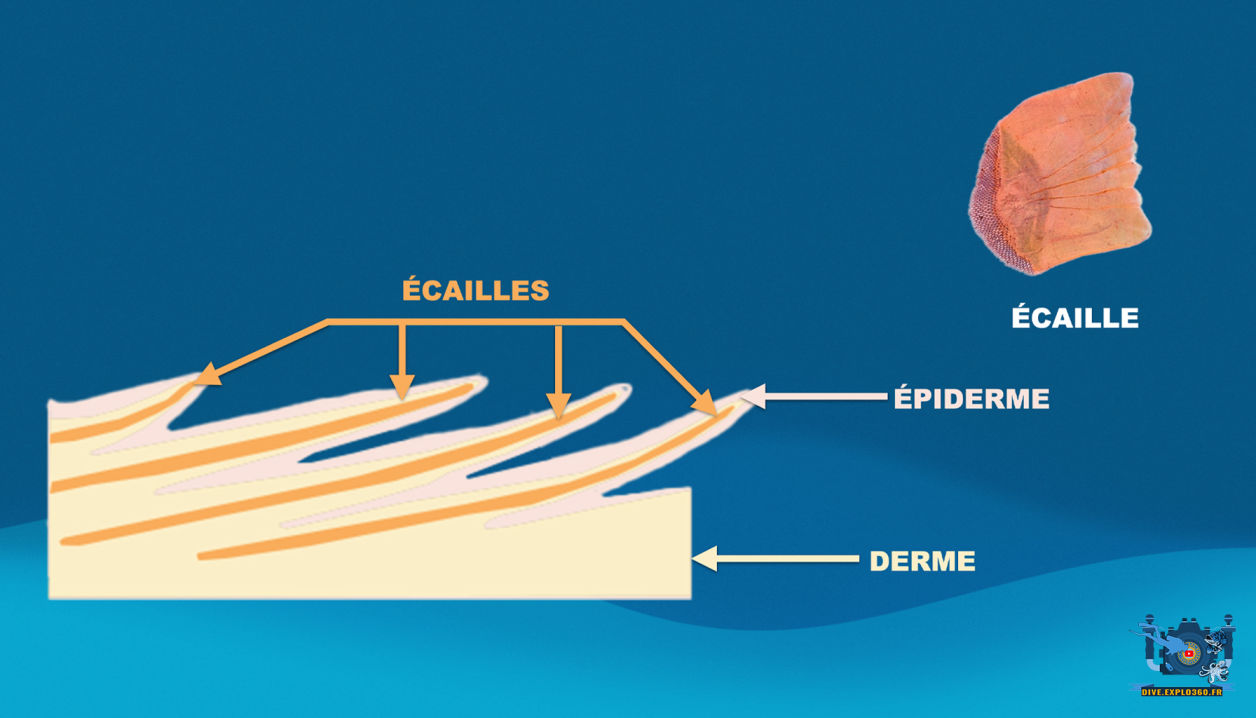

Schéma de principe en coupe. Sous des replis de l'épiderme, des écailles transparentes s'organisent en rangées régulières, se chevauchant comme des tuiles sur un toit.

Une barrière protectrice

La peau des poissons est composée de deux couches principales :

- L’épiderme, une couche externe qui produit du mucus.

- Le derme, une couche plus profonde contenant des écailles*, des vaisseaux sanguins et des terminaisons nerveuses.

* Les écailles, formées de plaques osseuses ou cornées disposées en rangées superposées, font partie intégrante du squelette du poisson.